「美しさ」と「醜さ」の両極端を極めたい──。ホラー漫画家・伊藤潤二先生×"顔面漫画"のいくらさん

自分を"おもしろがらせよう"という意識がずっとある

── 伊藤先生の作品は、設定がかなり独特というか。だからこそおもしろいんですが、ネタはどうやって考えているんですか?

昔から怪奇やホラーはもちろん、SFも好きだったんですよ。だからその影響があるかもしれません。

── たしかに、SFっぽい要素もあるかもしれませんね。これまで描かれた作品のなかでご自身で「これはいいアイデアだったな」と思うものはありますか?

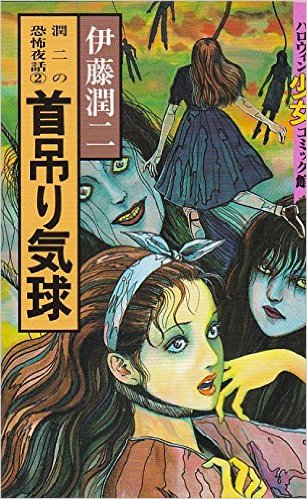

突飛なアイデアだったなと思うのは『首吊り気球』ですかね。自分と同じ顔をした風船が、首を吊りにくるという。あと、『長い夢』は設定としてはおもしろいかもしれませんね。

▲ 伊藤潤二『首吊り気球』朝日ソノラマ(1994年)

『首吊り気球』も『長い夢』も衝撃でした……!

── 『長い夢』は、夢のなかで永遠の時間を過ごしたらその肉体はどうなるのか……というテーマでしたよね。

あれは実は、高校生のときに思いついた設定なんです。本当かどうかはわからないんですが、姉から「どんなに長い夢も、客観的には一瞬しか見ていない」という話を聞いて。そのとき、一瞬で永遠の時間が過ごせたらおトクかなと(笑)

お話は"おトク"な結末ではなかったですけどね(笑)

── そういった独特の世界観はどうやってつくりあげてきたんですか? ほかの作家さんを意識して差をつけてやろうと思ってやってきたとか……。

そういういやらしい企ても少しあったかもしれませんね(笑) ただ、僕の場合は、失敗するか成功するかわからないけど、とにかくどんどんやっていこうという気持ちが強いです。読者にウケないネタもあるかもしれないですが、自分はすごくおもしろいと思って描いてるんですよ。なんというか、"自分をおもしろがらせる"という意識が根底にあるかもしれないですね。

伊藤先生ご自身がおもしろいとか怖いと思うものを描かれてきたんですね。それと、ホラーなんだけどたまにクスッと笑える部分があるというのも大好きで。『ファッションモデル』の"淵"さんが再登場したとき、名前が"FUCHI"とアルファベット表記に変わっていて、思わず笑ってしまいました。

あれはちょっと笑かしてやろうという気持ちもあったんですよ。それに、ずっと現役でモデルをやられているという設定なので、現代風の表記にしないとな、と。

── ちょっとしたギャグがさらに独特な恐怖感を引き立ててると思うんですけど、あえて入れているんですか?

描いていると思いついちゃうんですよね。実は、アイデアノートにはギャグも書きためているんですよ。思いついちゃうと、もったいないからいつか使ってやろうと思って。雰囲気を壊さない程度なら入れちゃおうと。

── ギャグがいいスパイスになってると思います。伊藤先生の作品は、設定やギャグはもちろん、やっぱり緻密に描き込まれた絵が特徴的だなと思うんですが、絵に対するこだわりは強いんでしょうか。

そうですね。楳図かずお先生や日野日出志先生の作品をはじめ、ホラーはやっぱり絵が大切だと思います。とくに"美しいもの"と"醜いもの"の対比はとことん追求していますね。

── 登場人物に美少女が多いのもそういう理由ですか?

これは楳図先生からの系譜でもあるんですが、"美少女と化物"というテーマがあります。美しい姿形のものとグロテスクなもの、両極端をつきつめて描くのがとても楽しいんです。

── ちなみに、ネタを考えるときは絵と設定、どちらから先に決めるんですか?

うーん、はじめから絵が浮かんでいる場合と、おぼろげで曖昧な違和感みたいなものを形にしていく場合とがあります。ただ、絵が先に浮かんでいる方が描きやすいですね。『屋根裏の長い髪』という作品は、天井裏の暗がりで、生首に髪の毛がからまって吊り下がっているという絵がフッと浮かんだんですよ。

▲ 『屋根裏の長い髪』©️伊藤潤二/朝日新聞出版

とても印象に残っていたので、先日再現させてもらいましたが、あの場面は衝撃的でした……。

▲ ほかに『ご先祖様』という作品では、人間の頭がズラっと連なっている絵が先に浮かんだそう。「トーテムポールを地面から引きずり出すようなイメージ」と身振り手振りを交えて話してくださる伊藤先生

── 伊藤先生の作品って、ありえない設定のはずなのに、なぜか明日起こりうるんじゃないかって気がしてくるんですよね。

この世の中、超自然的現象なんてめったに起きないので、漫画のなかだけでも疑似体験してほしいと思っていて。ありえない設定のまわりをがっちりリアルなものでかためると、なんだか本当のことのような気がしてくるんですよ。今、大ヒットしている映画『シン・ゴジラ』もこの手法を使っていますよね。

僕の作品も、根幹にある設定は突飛なものだから、ほかの部分をリアルにしないと読者は「こんなことありえない」と感じるだけで終わってしまう。それじゃあ疑似体験したことにはならないですよね。だから設定以外の部分、とくに絵はリアリズムを追い求めて描いています。