現役編集長が作画を解説!「完成版をお願いします!」添削企画

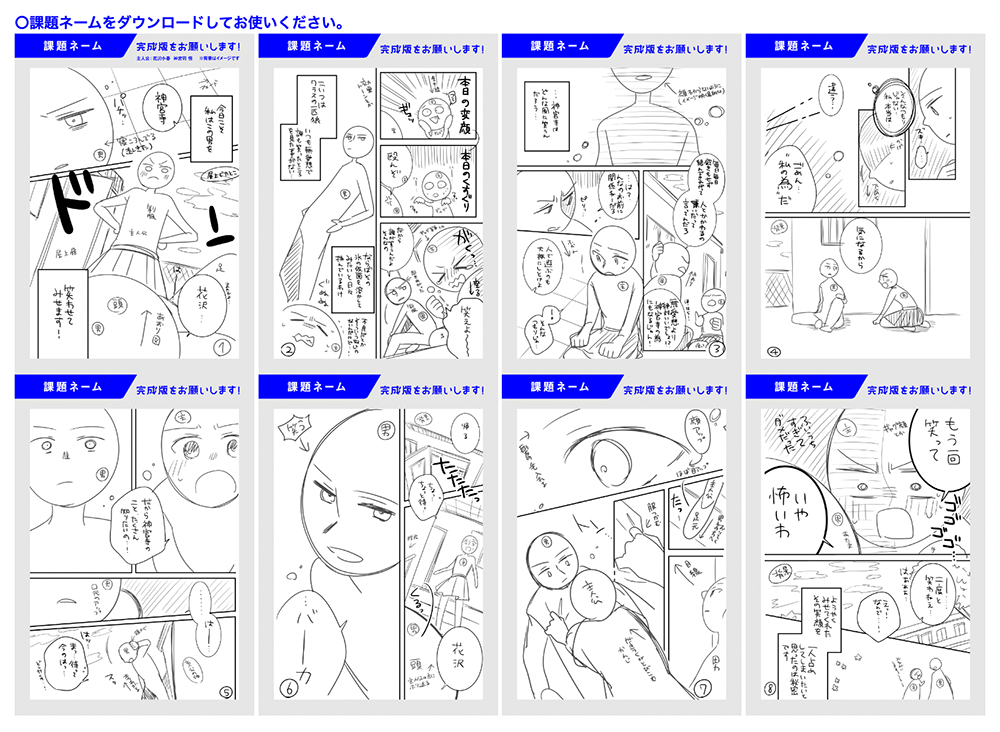

2023年5月15日まで行われていた「完成版をお願いします!」。人気プロマンガ家・結城あみの先生による描き下ろしネームの作画にチャレンジするコンテストです。

本コンテストでは、希望者の応募作品を現役編集者が添削してくれる「完成版をお願いします!添削企画」も同時開催しました。

今回、その企画に応募してくださった方の作品を、株式会社KADOKAWAで現役で編集長を務める瀬川さんが添削します。

昨今、人気小説原作のコミカライズ作品や、ネーム原作と作画担当が分かれている作品が続々と登場し、マンガにおける「作画」の需要は日々高まっています。

作画のお仕事にチャレンジしてみたい人、必読です!

今回、選ばれたのはこちらの作品!

── まず、こちらの応募者さんの作品について添削をお願いします

デフォルメ絵も含めて描き分けようと頑張っているのが分かります。

すなわち、今は、作者の色が出来上がる時期ではなく、絵柄や画力を作り上げる時期だと思います。

今回は、重要度の高い修正点、「パース」と「臨場感」に焦点をあてて添削していきます。

まず一番はパースについてです。ここでのパースとは難しいことではなく、アングルに応じたキャラクターの適正なバランスのことです。

例えば最初のページ。

瀬川:このシーン、神宮寺(男性キャラ)の視点にしては、花沢(女性キャラ)が平面的に見えますよね。言い方が悪くて恐縮ですが、立て看板があるみたいな。

太ももの奥が見えてもおかしくないくらい、角度をつけたほうがいいでしょう。

のっぺりとした感じを改善するには、パースを理解し、しっくりくるバランスを見つける必要があります。

またそのほうが、演出的にもドキドキして思わず目を留めたくなります。

参考例がこちらです。

── 確かに立体感がでましたね! 具体的にどこが違うのでしょうか?

瀬川:神宮寺(男性キャラクター)は見上げる、花沢(女性キャラクター)は見下ろすバランスになりました。 見上げる視点になることで奥行きのある描写が求められるので、添削後の原稿では太ももの角度やスカートのプリーツまで気を使っています。

推測ですが、応募作品を描いてくださった方の脳内にはもっと自分の理想のイメージがあったと思います。それを再現する努力を今は100%してくれた。ただ、理想イメージと比べると、何割か落ちてしまう。そのギャップの正体は何かというと、シンプルに「画力」です。

ただ絵が達者かどうか、だけではなく、自分が描ける「幅」を含めた力のことです。

まずはパースを正確に理解したうえで、自分の画力を上げてコミットしていく。

絵柄は自然でできてきます。すると、たとえそのパースが正確ではなくとも、自分の絵柄にとってしっくりくるバランスに落ち着きます。それが個性になります。

3次元の人体にとっては不自然でも、2次元の自分の漫画ではぴったり。

そのためにも、最初は正確な理解です。

「正しいパース」より「しっくりくるパース」

瀬川:マンガの難しいところは、3次元として適切であっても、絵柄次第でちょうどいいパースが異なってくるところです。

── ただ現実の通り描けば良い、という訳ではないのですか?

瀬川:リアルにはこういう頭身やバランスにならないけど、この絵においてはフィットする、というポイントが絵柄や作風によって異なるのです。

マンガでは、本来のパースとしては正しくない絵がたびたび登場します。手足が長すぎたり、ありえない確度で飛んだり、よく見ますよね。これは、現実ではありえなくとも、作者の色にしっくりさせるほうがマンガとしては重要だからです。

そのため、まずは基礎としてパースを学び、それを元に自分に合った演出を模索する必要があります。

臨場感=演出。もっと悲しく、もっと嬉しく。

瀬川:次に重要なのが臨場感です。臨場感とは、感情を演出すること。

時にはオーバーに、時には抑えて、そのシーンの喜怒哀楽をイメージして、演出することで臨場感は生まれます。

悲しいことをもっと悲しく、嬉しいことをもっと嬉しく。そのためには、ひとつひとつのシーンをどういう大きさでどういうコマでどういう絵で描けばいいのか。いわば読み手の感情を想像したうえで自分も入り込んでいく。そういう集中でマンガを描くと、感情が読み手に伝染して、おもしろいマンガになっていきます。

例えばこのページ、花沢(女性キャラ)が神宮寺(男性キャラ)の服をギュッとつかむシーン。

瀬川:ネームの中で、「ヒキ」となるシーンです。

その割には、淡々とした印象を受けます。 止め絵なのですが、ただ描いただけな印象を与えてしまいます。次のページのシーンとのギャップを強調する上でも、演出を頑張りたいところです。

参考例がこちらです。

瀬川:このシーンは、花沢(女性キャラクター)の気持ちの臨場感を出すうえで、トーン効果も含めて、思わずシャツをつかんだ彼女の気持ちが、セリフがなくとも過剰に伝わるようにふくらみを持たせました。

また、儚い女の子のぎゅっとした手の感じや、少女マンガ感も出したかったため、黒ベタではなく白抜きでの「トン...」を使うことで余韻を残しています。

── 一気に女性キャラの感情が伝わるページになりましたね。

瀬川:演出は、登場人物たちの感情を表現するために使います。

マンガは風景写真集ではないので、基本的に「生きているキャラクター」を描きます。そのため、感情移入してもらわないと必ず面白くなりません。喜怒哀楽をどう表現するかがベースにあります。喜でも、怒でも、哀でも、楽でも、何でもいいです。それを表現するのが演出です。

例えば、先ほども紹介したこのページ

瀬川:添削後の原稿では、ちょっとした効果ですが、花沢(女性キャラクター)全体に逆光の影を入れています。

単にコントラストを表現するだけでなく、「登場を印象づける」表現になっています。

つまり、神宮寺(男性キャラクター)が寝起きに見た花沢の印象を、感情移入させるためです。

結果的に、神宮寺の「呼びかけられて、目をあけると花沢がいた」という、お話の始まりとなる場面に感情が結びつき、出だしで心に残す効果になっています。

画力は筋トレ。練習量は裏切らない。

── 作画に必要な要素として、「パース」と「臨場感」があることはわかりました。具体的にどうすれば身につくのか教えてください!

瀬川:正しい答えは1つではないので難しいところなのですが「自分の感覚を言語化していく」ということも重要です。

マンガでも映画でも、どんなものでも「どうして好きなのか」「どこが好きなのか」を言語化して、自分のセンスを定義づけする・答えを持っていくということが大切です。

皆、生まれ持ったセンスがあります。それは大事にしてほしいです。ではなぜ言語化をする必要があるのか。

それは、編集者と打ち合わせの際にコミュニケーションするためなのと、客観的な答えを用意しておくことで、そのシーンの足し算引き算がしやすくなります。

マンガはイラストではないので、全体の中で臨場感を操作する必要があります。

例えば「哀しい作品」を描きたい、とします。とはいえ、すべてのコマが哀しいシーンだったら読者もただ辛くなっちゃいますよね。

光と影のように、嬉しいシーンがあるから、哀しみが生きます。

どんな作品も一番描きたいシーンがあると思います。そのためには、盛り上げるフリとしての流れが必要です。上記で言うと、嬉しいシーンをフリとして重ねることで、引きになる哀しいシーンの感情移入度を高める。

その際に、センスを言語化してロジックとしてセンスの片側に置いておくと、哀と嬉、のバランスが客観的に判断しやすくなります。

例えるなら、情熱(センス)と冷静(ロジック)を同居させていくような。

── ではパースはどうしたらいいですか?

瀬川:パースの練習でいうと、僕はよく、まだ画力の向上を図るべき新人作家さんには、自分で撮ったお気に入りの写真をトレースする練習をしてもらいます。

自分がいいなと思った風景や構図で練習できるので、効果的です。

逆に、好きな作家や作品の模写をする方も多いですが、やりすぎると絵柄が寄ってしまうので、ある程度描きなれたら自分の絵柄を作る作業をしたほうが良いと思います。

まあ、いろんな模写の過程で自然と自分の描きやすいストロークになって、変わってはいきますが。

── なかなかすぐに身につくものではなさそうですね。

瀬川:そうですね、ただ筋トレと一緒で、画力はやればやるだけ身に付いていきます。

トレーニングは噓をつきませんし、裏切りません。

逆に量をこなさなければ身につかない。だからこそ、画力は武器として育てない手はないと考えています。

要はたくさん描けば良いので、二次創作でもなんでも、好きなものを描き続ければいいんです。1年間、毎月20ページの完成原稿を仕上げれば、プロをレベル10、新人をレベル1とすれば、レベル5くらいまではあっという間に伸びます。

今回ご応募いただいたさく兵衛さんも本当に伸びどきだと思います。頑張って欲しいですね。

pixivコミックインディーズでもう1作品、添削が読める!

マンガ家デビューを目指すクリエイターの作品と、出版社の編集者が繋がる新サービス「pixivコミックインディーズ」。