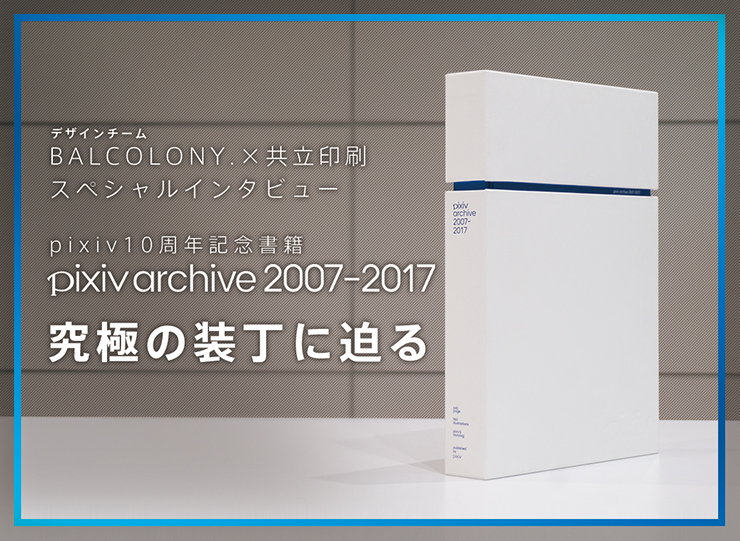

【内容チラ見せあり】pixiv10年と日本製本技術の究極の融合──632ページ、厚さ4cm、3kgの『pixiv archive 2007-2017』の装丁に迫る

2007年9月10日のサービス開始から10年。数多くのクリエイターが作品を投稿し、多くのユーザーが閲覧してきたイラストコミュニケーションサイト・pixiv。

10年間に投稿された作品数はその数にして約6500万作品。この膨大な投稿作品をまとめ、どのようなトレンドやムーブメントがあったかをまとめるpixiv10周年記念書籍『pixiv archive 2007-2017』が発表されました。

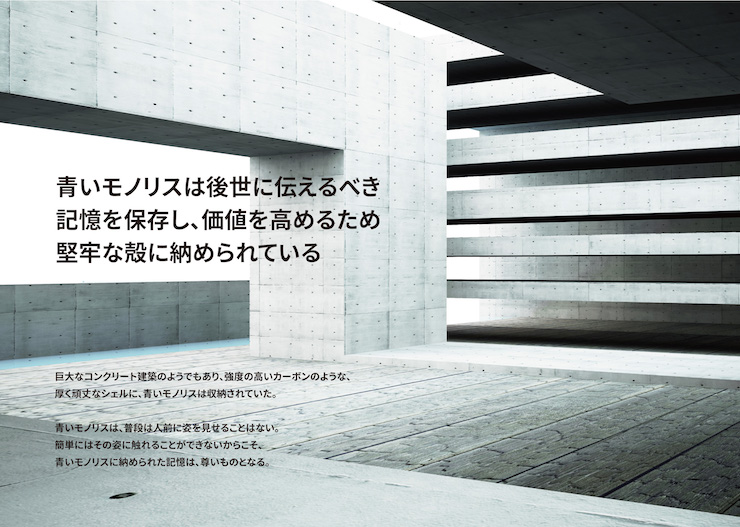

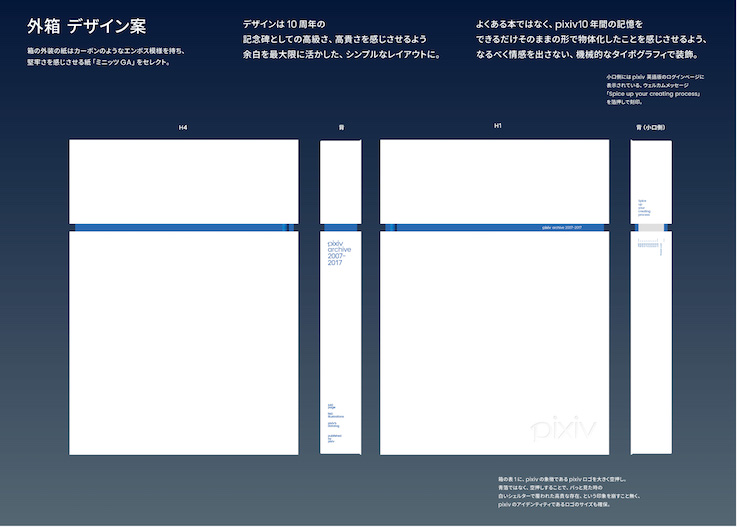

まず目を引くのは、書店ではまず見ることのない非常に特殊な装丁である<モノリス>デザイン。

この書籍がどのような経緯を経てこの形になってきたかを、装丁を担当したデザインチーム BALCOLONY.(バルコロニー)と印刷・製本を担当する共立印刷の担当者の方にお聞きしました。

── まず、本書はどういった経緯でBALCOLONY.さんにご相談がいったのでしょうか?

BALCOLONY.染谷洋平さん(以下、染谷/BALCOLONY.):

このpixivisonさんの企画の中で、クリエイターの制作風景を追う「DESKWATCH」という企画があり、以前取材に来ていただいたことがありました。

そのとき、デザイナーの制作作業動画をいろんな方に見ていただいて、それが好評をいただいたりしまして、そんなご縁もあって「pixivの10周年記念書籍の企画をやっているのでご相談したい」というお話をいただきまして、そこからはじまった感じですね。

── 企画の話をきいての第一印象は?

染谷/BALCOLONY.:

いやぁ……ちょっとこれはぶっ飛んでるな……と(笑)。

10年のデータを本という物質にしたときにどれくらいの量になるのかなと不安が胸をよぎり「これを本当に書籍にするんですか……?」と正直に聞き返したのを覚えています。

BALCOLONY.加藤祐太さん(以下、加藤/BALCOLONY.):

最初のコンセプトが「10年分のイラストを網羅する」という……これを聞いただけでとんでもない量だと予感しましたし、これを書籍の形にまとめるというのが、ちょっとぶっ飛んでるというか狂気を感じましたね(笑)。

▲ BALCOLONY.のチーフデザイナー・染谷洋平さん。

普段、僕らはマンガやムック本などのデザインを手がけるときは、あくまで“書籍を創る”というか“商業ベースで比較的短めのスパンで消費されることを想定したパッケージデザイン”という意識で携わることが多いのですが、pixiv10年分のデータをひとつの形にまとめるというのはピラミッドの建設というか、記念碑を作るみたいな事業が近しい。これはどちらかと言えば、売るための本というよりは後世に遺すような文化事業のたぐいだと思いました。

加藤/BALCOLONY.:

ただ一方でここまでのお仕事を任せていただけるかという光栄に思う気持ちもありました。大変だけどがんばってみようか……と。

……いま絶賛大変ですけれども!!

(※本インタビューは入稿作業真っ最中に行われました)

── どういう作業からはじまりましたか?

染谷/BALCOLONY.:

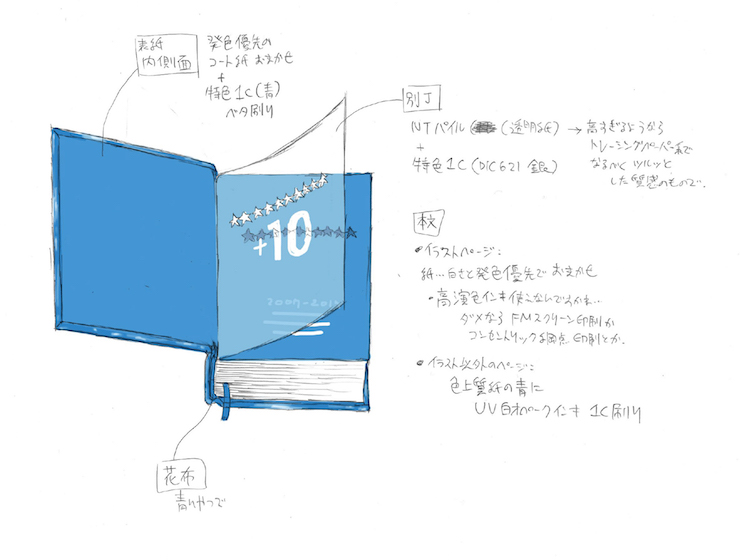

pixivさんと最初のコンセプトをお話していて、これは単なる画集というものではなく、pixivの軌跡や10年の節目における記念碑にしたいというイメージを核にしました。

記念碑にふさわしい、10年分のデータが詰め込まれた本の姿・形はどういうものがふさわしいんだろう、と思考を掘り下げつつ、社内のデザイナーで議論を積み重ねました。

染谷/BALCOLONY.:

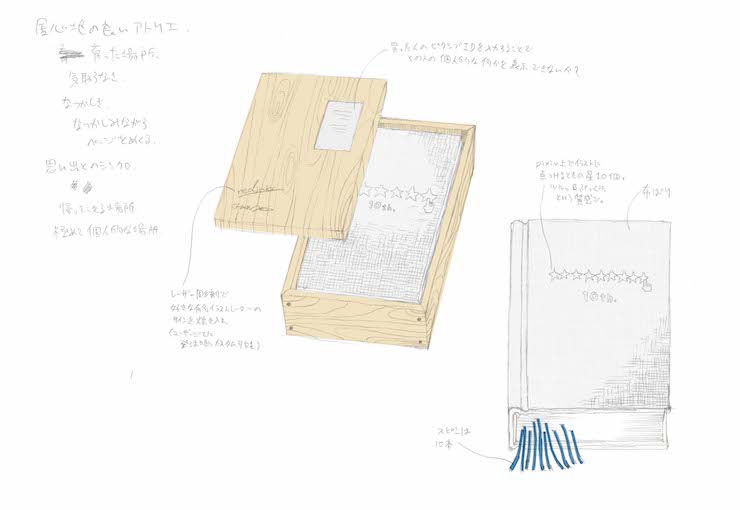

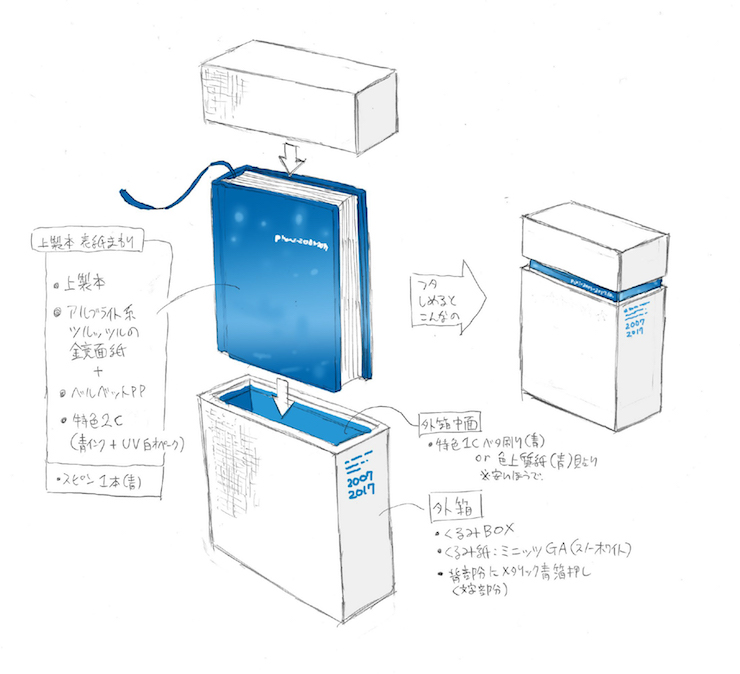

一番初期の資料がこちらです。

pixivはクリエイターにとって居心地のよいところであり、「ともに月日を経てきた場所・育ってきた部屋」というイメージから「クリエイターの部屋」というアイデアでコンセプトシートを描きました。

インテリアっぽい部材、たとえば木とかファブリックみたいな素材で本をつくってみたらいいんじゃないかと思ったんですね。

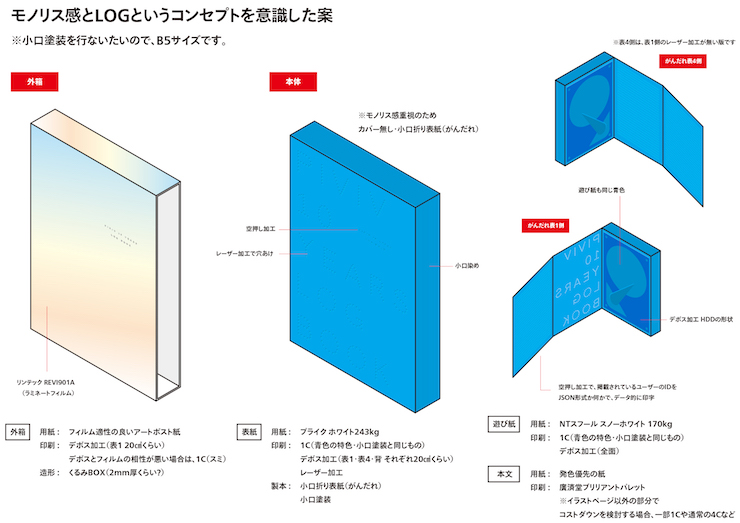

▲ 虹色の光沢があるケースが印象的。本体はHDD的なデザインがあしらわれています。

加藤/BALCOLONY.:

二つ目のコンセプトシートはこちらです。10年分のデータ、記録、ログが詰まっているイメージで装丁の様々な箇所に“データ”感を出したいと思いました。そのためエンボス加工を施してHDDみたいなシルエットを模しています。

外装のケースは未来的なイメージで、フィルムで虹色を出しているんですが、ホログラフィックメモリ、光学メモリみたいなコンセプトです。こちらは本というより“データの集合体”ですね。

そこからアイデアが広がって、例えば本当にデータ的な要素を出すなら、表紙が電子ペーパーでもいいんじゃないかとか盛り上がりました。

毎回手に取るたびに表紙の姿形、デザインが変わる、そんな異質な本・物体でもいいんじゃないかという議論がありました。

── 表紙が電子ペーパー!?

加藤/BALCOLONY.:

毎回ユーザーの好みによって好みのイラストが表示されたり、本を手に取った時間でそれを同じ時間帯に投稿したイラストが表示されたり、自分のIDやアイコンが表示されたり……。

その人だけのpixivの思い出を1冊にしたような本もいいよね、と非常に盛り上がりましたね。

── とても素晴らしいアイデアなのですが、なぜ採用されなかったのでしょうか?

加藤/BALCOLONY.:

それは……いろんな案を並行して見積もりをとっていたのですけど、そもそも電子ペーパー以前の問題で、このページ数の本を普通につくるだけでとんでもない値段になると判明してしまったんですね。

そこで一同「現実を見ようぜ、ちょっと落ち着こうか」となりました(笑)。

▲ あまり見かけることのない特別な加工をふんだんに盛り込んだデザインです。

── なるほど(笑)。続いてのコンセプトシートはどんなものなんでしょうか?

染谷/BALCOLONY.:

担当編集さんから「とにかく伝説的に残る装丁にしてくれ」とファンタジックな言葉をいただきまして、僕らも「めちゃくちゃすごい加工をつっこんでやろうぜ」ということで、外の箱を型抜きでギザギザにしてみたりとか、とにかく見た目にインパクトのあるものにできないかと考えていた案ですね。

染谷/BALCOLONY.:

あと表紙をプライク(ゴムのような変わった手触りの用紙)にして、触った感じに異質な感じもいいんじゃないかというアイデアも盛り込んだりもしましたね。

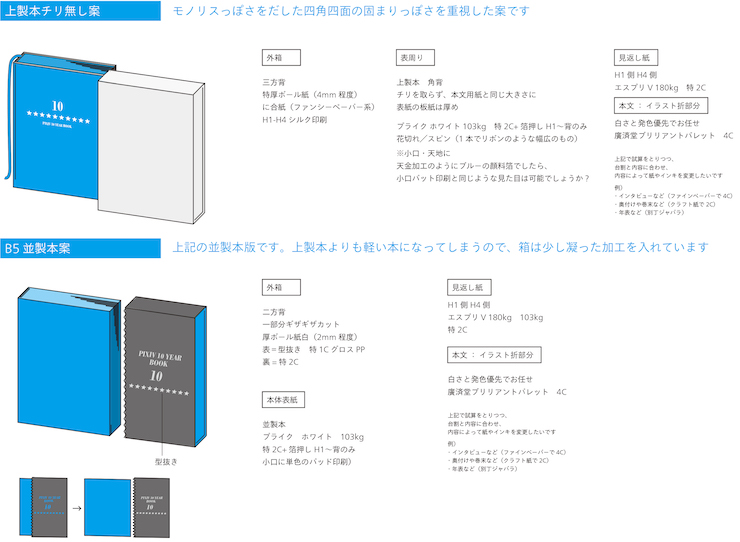

── 最後が採用にもっとも近いコンセプトシートですよね?

染谷/BALCOLONY.:

これはこの以前にご紹介した“データの集合体”というモチーフを現実的なコスト感覚に近づくように調整しつつ、コンセプトを精査して“デジタルデータ感”をやや削いでいったものです。

以前のコンセプトシートですと、pixiv10年間のデータはHDDやサーバといった現実的なハードウェアに格納されている印象を持ちます。

確かに投稿されたデータは0と1に分解されるサーバ上のデジタルデータでしかないんですが、pixivに投稿したり、閲覧している方はそれらをデジタルデータとして認識してるわけではないはず……と考えを進めていきました。

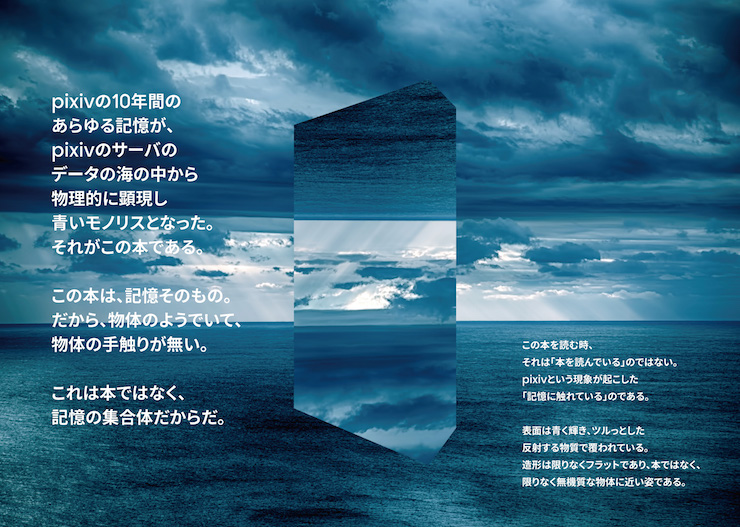

このデータには自分の想いをイラストに乗せたり、そのイラストをみて心動かされた体験・気持ちも付随しているわけで、それらを“デジタル的”なデザインとして表現するのはちょっと違和感があったんですね。デジタルデータというよりは、ユーザーの方の行動や投稿の蓄積──つまり記憶や記録の蓄積されたものというのを直感的な形状にするならばどういうものなのか。この議論を続けていくなかで、本のたたずまいがやがて“モノリス”的なデザインに変遷していきました。

── このモノリスというコンセプトはいつぐらいから出てきたのですか?

加藤/BALCOLONY.:

コンセプトシートの初期から「青い直方体のシルエットはいいよね」という意見はずっとありました。「このデザインになぜ惹かれるんだろう?」と思っていて、「これってモノリスなんだ」という会話があり、それが決め手のひとつだったように思えます。

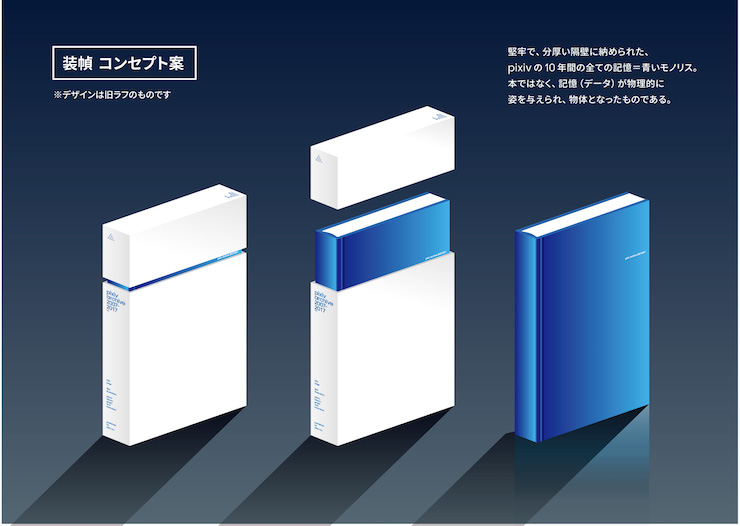

そして最終的に提出したコンセプトシートがこちらです。

▲ 書籍のテーマやデザインのメッセージを伝えるコンセプトシート。コンセプトに“青いモノリス”が明示されています。

加藤/BALCOLONY.:

モノリスは“デジタルデータの集合体”というより、“クリエイター・イラストレーターの叡智がつまった青い物体”であり、それを永久保存するために強固なシェル(殻)がモノリスを守っている── これが書籍のケースになっています。

ここまではデザイナーの作業でまかなえるところですが、実際にできるかはさらにハードルがあります。そこで共立印刷さんにご相談をしました。

── バルコロニーさんからの相談を受けて、最初はどのような印象をもたれましたか?

共立印刷 西村寛子さん(以下、西村/共立印刷):

こちらのコンセプトシートを拝見して「これどうやってつくるんだろう……?」と思いました(笑)。

これまでにやったことのない仕様ばかりで、どこから手を付けようかと一瞬硬直してしまいましたが、ここに至るまでのコンセプトシートを拝見してきて、デザイナーさんの熱い想いを感じ、可能な限りご希望に添えるようにしたいと思いました。

── これまでに共立印刷さんに持ち込まれた変わり種書籍だとどういうのがありますか?

共立印刷 高橋吉範さん(以下、高橋/共立印刷):

たとえば本が開きやすい製本技術や、表紙やカバーに特殊な加工をするアイデア書籍は今までもありました。ただ、今回の書籍ほどの厚さ、大きさ、そして重さ、さらにはリッチな仕様の本は前例がありません。

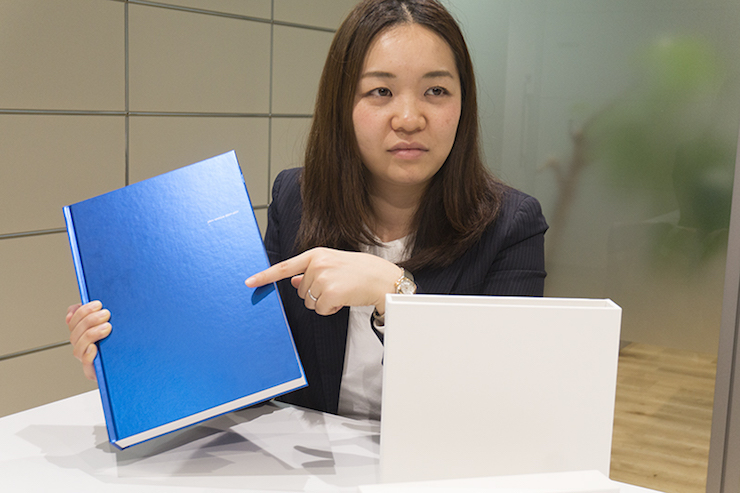

▲ 分離するケースと内部に収められた“モノリス”的な本体が非常に印象的です。

── これが見本(中が印刷されてないもの)ですね。最初の印象はいかがでしたでしょうか。

染谷/BALCOLONY.:

そうですね……まず見本を拝見して、真っ白のケースを外してブルーの表紙が見えると「おお!」となります。そして手に取った瞬間──重い!!(笑)

加藤/BALCOLONY.:

写真ではなかなか伝わりづらいですが、完全に鈍器の仕様で足下に落とすと骨折の危険性があります(笑)。

加藤/BALCOLONY.:

“青いモノリス”という無茶なオーダーを共立印刷さんがくみ取っていただいて、単なる上製本というより、青くて光沢のある立方体の石というコンセプトを忠実に再現していただきました。

染谷/BALCOLONY.:

例えば細かいところですと「チリなし」という特別な形状もお願いして、本の六面の位置合わせとか面のエッジの出し方は共立印刷さんに何度も調整していただきまして、この形にたどり着いています。

▲ 「チリなし」の製本にしたことで、非常に本体が直方体に近くなり、“モノリス”感が強まっています。

── 「チリなし」とはどういうものでしょうか?

高橋/共立印刷:

まわりに上製本があればご確認いただきたいのですが、一般的に表紙(厚紙部分)と本文の間は通常5mmくらい段差ができます。これは製本都合上一般的なものです。しかし、今回の書籍のコンセプトが“モノリス”でしたのでこの段差をなるべく減らしたい、と。そこで協力会社さんをあたって、この段差が1mm以下の「チリなし」製本を検討しました。

ただ、現場でも「A5サイズまではやったことはあったが、A4のここまでのサイズ、かつ厚さは……」と絶句され、多くの試行錯誤がありました。

── ではそのほか、装丁のポイントを教えてください。

西村/共立印刷:

たとえばケースですと、上辺と下辺の隙間に上手く書籍のタイトル『pixiv archive 2007-2017』がはまるようになっています。これもケースを何度か作り直して最適な高さに調整しています。このケースも部材を重ねに重ねて作っておりまして、ここまで厚くした仕様はなかなかありません。バルコロニーさんのコンセプトシートには、モノリスを覆う堅牢な殻とありましたのでそこはうまく再現できたのではないかと思います。

高橋/共立印刷:

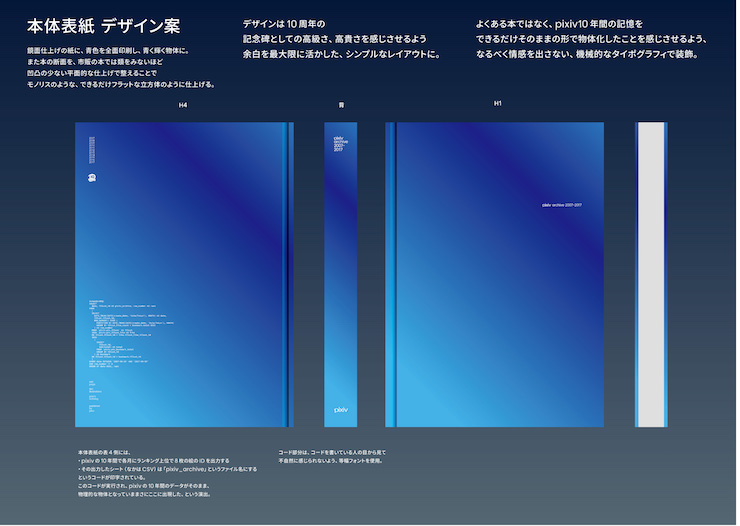

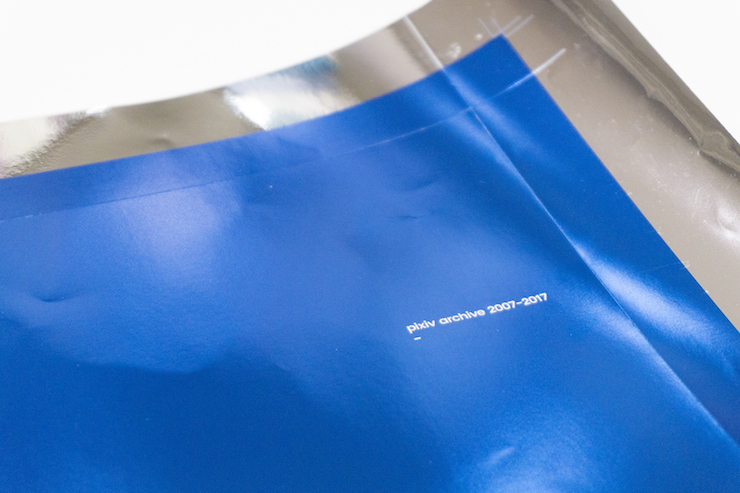

また本体の青く光沢のある表紙は、特殊なアルミ蒸着紙を使っております。

バルコロニーさんのご指定の青が非常に難しく、何度かオリジナルでインクを練っています。ただ、試行錯誤を繰り返したことで、本当に良い色になりました。もともと印刷においてもっとも苦手な色が青なんです。今回はオリジナルでインクを練り、さらにこの青を2回刷りすることで、鮮やかで綺麗な青になっています。

それによりタイトル等は非常に小さい文字ですが、はっきり印刷されました。この文字のサイズで視認性が高い印刷もなかなか珍しいかと思います。

▲ “青いモノリス”を体現する表紙は、アルミ蒸着紙を使用して実現。本とは思えないしつらえになっています。

染谷/BALCOLONY.:

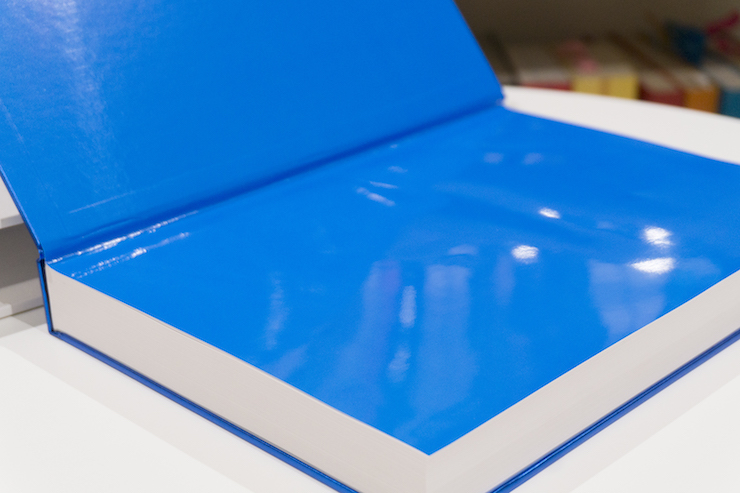

あとは非常に……地味なのですが「見返し」の話をさせてください。

普段書店で見かける並製本等では使われないもので、上製本の最初のページを見返しと呼びます。ここは一般的に何種類かの色上質紙から選んで挟み込むものですが、ここにもこだわりが詰まっています。

▲ 「見返し」とは上製本の表紙と本文部分を貼り合わせる用紙のこと。一般的には既製の色上質紙などを選択しますが、この青色を出すために全面に特色印刷とプレスコートを施したそう。

染谷/BALCOLONY.:

“青いモノリス”がコンセプトなので、なるべくアナログ感を廃して無機質にしたかった。様々な色上質紙やカラー用紙をさがしたのですが、なかなかイメージに合うものがありませんでした。最終的にこの本のために青いインクを練っていただき、全面に印刷してプレスコート加工をしていただくという工法をとっていただきました。一目では気づかないような、細かなところまでこだわった仕様になっているかと思います。

── 中身のページの印刷で何かこだわりはありますか?

西村/共立印刷:

pixivさんに投稿されているデジタルデータはRGB(赤・緑・青)のカラーで表現をします。一方、印刷業界はCMYK(シアン・マゼンダ・イエロー・ブラック)の4つのインクカラーで表現をします。PCの画面では鮮やかな色が印刷になると沈んでしまうのはこの色の変換時におこる問題で、なかなか技術的に超えづらい障壁でした。

pixivユーザーの方が画面上で見たイラストの感動を再現するため、通常のCMYKインクに比べ色の再現度が格段に高いKaleido®という特別なインクを利用しています。そのため、中面の624ページはすべてRGBデータのまま入稿しています。

加藤/BALCOLONY.:

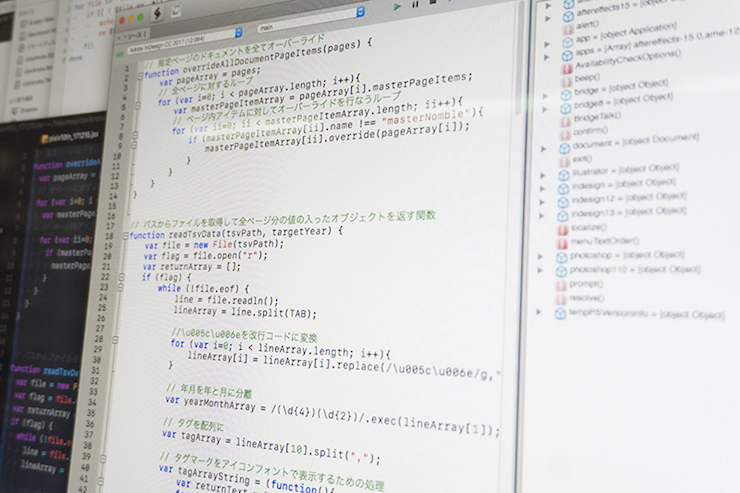

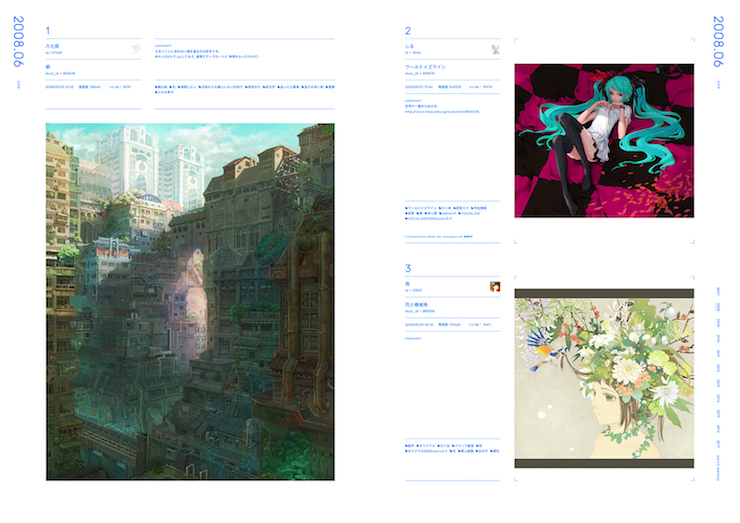

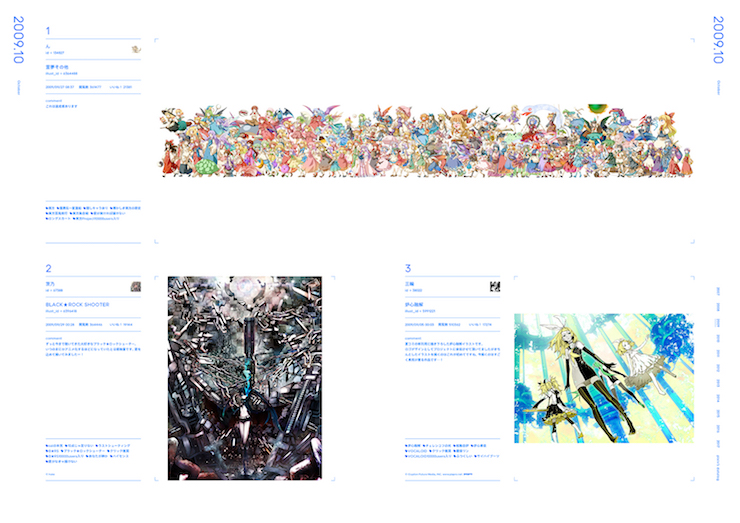

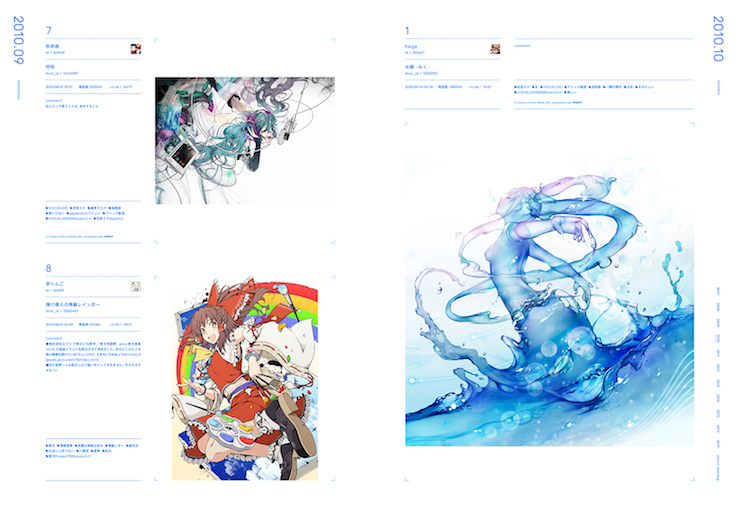

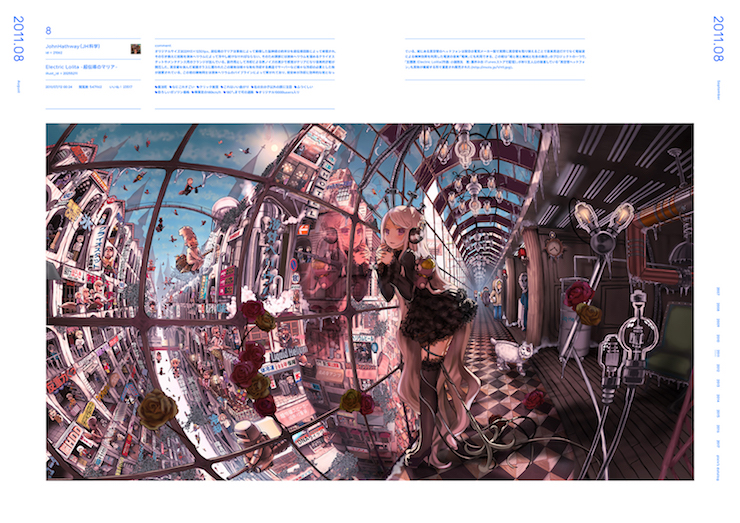

632ページの本文のうち、約500ページほどが10年間のイラストランキングのページです。今回はこのページを進めるにあたって、レイアウトソフト「InDesign」のスクリプトでベースを自動組版するシステムを構築しました。これはバルコロニーとしても初の試みです。

▲ InDesignのスクリプトでベースのデザインを組んでいく──ワークフローにも工夫を感じます。とはいえ、最終的な調整はすべてデザイナーの手によるものです。

加藤/BALCOLONY.:

このイラストランキングページは、1カ月8点で12カ月、それが10年なので合計960点になります。場合によっては複数枚投稿の可能性もあり、縦長だったり横長だったりする上に監修後の修正や差し替え等が発生します。これらに柔軟に対応するために仕組みを作っておきたいと思っていました。

また、スクリプトを組むことによって、実際に全ページレイアウトしたらどのような結果になるか、というプロトタイピングを何度も行なうことが出来るようになりました。最終的にデザインの調整に十分な時間をかけることができたので、この方法にトライして正解だったと思います。

染谷/BALCOLONY.:

『pixiv archive 2007-2017』はただの画集ではなく、ページをめくっていくとともにpixivが登場したことで日本のイラストレーションシーンにどのような変化がもたらされたかが体感できる、非常にエモーショナルな史料になっているのではないかと思います。

結局最強の保存メディアって未だに紙だと思うんです。

ネットからデータは容易に拾えるんですけど、結局サーバが消えたりするとなくなってしまい、情報の保持性を考えるとまだデジタルデータには脆弱性があります。

一方、日本の印刷技術だと紙の本は少なくとも保存状態が良ければ100年以上は持ちます。情報の保持・管理・アクセス性で考えると紙の本+図書館のほうがアーカイブとしては強固だと思います。pixivというWebサービスを紙の本にする意義をそこに感じました。

加藤/BALCOLONY.:

イラスト以外にもこの10年間のpixivのイベントだったり、コラボ企画だったり、ユーザー数の推移といった副次的なデータも収録されています。インターネットに、pixivというイラストを軸としたSNSが登場したこの10年で、何がおきて、何が変わったを一覧できるかなり特別な本になったと思いますね。

この規模で21世紀初頭の日本のイラストレーションシーンに何が起きていたかを俯瞰できる本は、今後なかなか作れないのではないでしょうか。何十年後か先に日本のイラストレーション史を振り返るときに、学者の方が参照したくなるような、歴史的な一冊に仕上がっていると思います。

西村/共立印刷:

本来データのものを本にして手元に残す── 昨今電子書籍が非常にブームのなか、本の価値を見つめなおす上でひとつの答えになったと思います。

できる限りのことをやったのでぜひいろんな方に手にとっていただきたいなと思います。

高橋/共立印刷:

弊社にとってもこの書籍は本当にチャレンジで、製本技術の限界に挑んだ書籍と言えます。

日本が世界に誇る印刷技術、丁寧な製本技術で創られた結晶として多くの方にご覧いただきたい自信作になりました。

── ありがとうございました!

待ちきれないあなたに! pixivision限定で内容をいち早くチラ見せ

pixivisionにてこの記事を読んでいる方だけに、気になる内容をすこしだけお見せします。

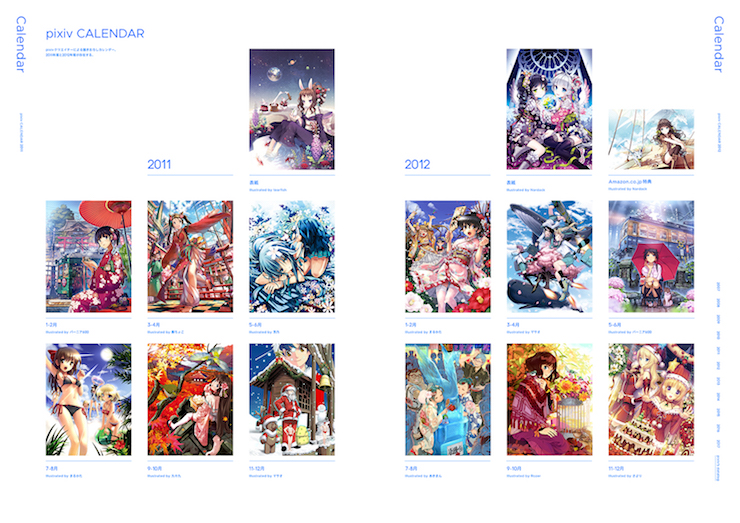

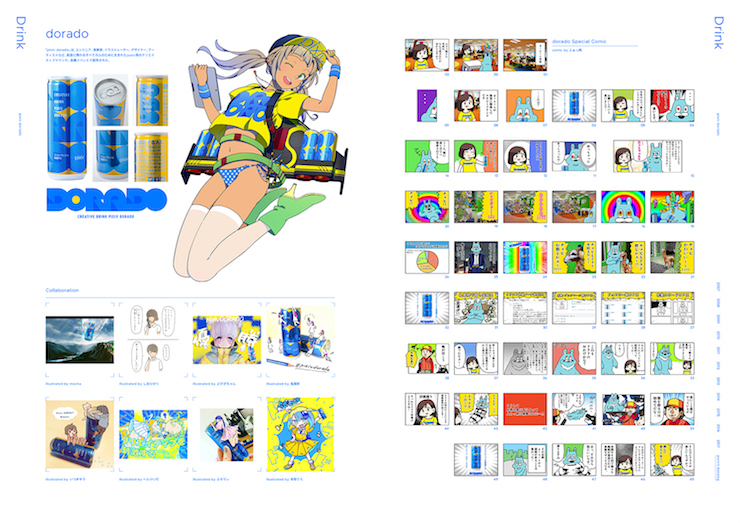

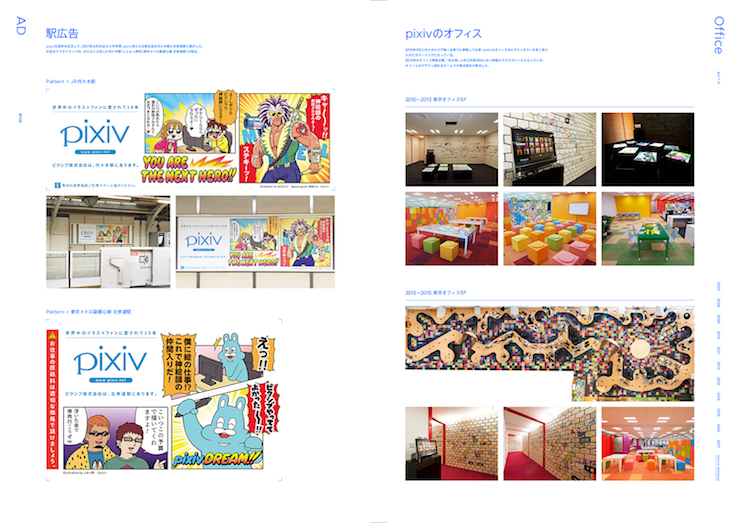

まずは、ピクシブたんの歴代キャラデザ、有名イラストレーターが多数参加した「pixiv CALENDAR」収録作品、絵馬や机が印象的なpixivのオフィスから期間限定の駅広告まで一気にお届けします。

そして、懐かしい名作がよみがえる、歴代の月間ランキングの上位作品も完全に網羅。

この他にも、たくさんのコンテンツが惜しげも無く収録されています。

pixiv10周年記念書籍サイトはこちらをチェック

BALCOLONY.と共立印刷のこだわりによって生み出された、pixiv10周年記念書籍『pixiv archive 2007-2017』。

632ページ、厚さ4cm、約3kgで、<モノリス>デザインの装丁。そして本文はRGB入稿を行うKaleido®インク使用と日本製本技術の粋を凝らして製造されています。

そのため、受注を4/2に締めたのち製造に2カ月を要する、3000部限定の特別書籍となっております。一般書店での販売はせず、増刷の予定もございません。

お値段は少々張りますが、10年に一度のこの機会に、本棚への1冊としてご検討ください!

▼pixiv10周年記念書籍 サイトはこちら▼