コザキユースケ&Mika Pikazo特別対談! クリエイターに必要な「伝える力」とは?

聞き手:虎硬

渋谷Hzにて個展「REVENGE POP」を開催中のMika Pikazoさん。個展の記念画集を制作する上で、「ぜひお話ししたい!」と熱望する相手がいました。それはキャラクターデザインというジャンルで常に先端をリードするコザキユースケさん。

おふたりの対談は、キャラクターデザインのツボ、仕事上で必要なコミュニケーション、インターネットとイラストレーションの関係など、多岐にわたるものになりました。

※本記事はMika Pikazoさんの個展「REVENGE POP」の記念画集に掲載された内容を、web掲載用に再編集したものです。

時代の移り変わりが激しいイラストの世界で普遍性を目指す

── Mikaさんからすると、コザキさんは業界のベテランでもあり、ゲームタイトル『ファイアーエムブレム(発売元:任天堂株式会社)』シリーズの先輩でもあると思います。同じイラストやキャラクターデザインを描く作家としてどのようにみているでしょうか?

── MikaさんはまさにSNSでの注目度が非常に高い作家さんですよね。Twitterで作品が数万RTされることも珍しくないです。

僕が作品をインターネットで発表してきたのが、2000年代の前半でした。当然SNSなんかも存在しないので見てくれる人は少数です。そこからpixivやTwitterが生まれて、スマホゲームが流行すると、イラストがとにかく大量に消費される時代になります。それで何が起きるかというと絵の差別化ですね。具体的にはディテールが精細になったり、色が派手になったりする。一時期のSNSはそういった作家さんが増えていました。そういった派手さや「映え」を保ちながら、余計なものをそぎ落としているのがMikaさんのイラストだと思ってます。若い人の作品の中でも抜きん出て目を惹きますね。キャラクターの表情にドラマ性や演技を持たせているからだと思います。

僕の世代ってイラストにおける制約が大きかったんですよね。アニメなどが顕著ですけど、色数やデザインを極力シンプルにしないと制作の難度が上がったり、実装が難しくなったりしてしまいます。Mikaさんのイラストは目や髪にも何色も使っていて、そういう意味で今の時代の作品なんだと感じますね。これは僕には真似できない(笑)。Mikaさんだから上手くいく表現だと思ってます。

色については意識的に考えている部分もあれば、無意識に作っている部分もあると思います。絵は2色を基準にするとまとまりやすいと思いますが、私は3色使う事が多いです。特に原色である「赤青黄」を彩度が高い状態で使うことが好きですね。ガンダムやハローキティなど昔から人気があるモチーフでもよく使われています。

三原色は売れている作品にはすごく多いですよね、Mikaさんはそこに無意識に気付かれていたんだと思います。

たぶん僕がMikaさんのやり方で戦ったら全く勝てないですよ。

いやいやいや……。

シルエット、表情、パリコレ的ユニークさ、キャラクターデザインの勘所

── Mikaさんがキャラクターデザインをするときはどういう要素を強く意識しているのでしょうか?

2軸あると思ってます。まずは見た目、デザイン的な部分ですね。次にこの人はどこから来て何を考えているんだろうっていう性格的な部分です。

後者について、私は今まで実際にお会いした方のイメージをキャラクターに当てはめることもあるんですよ。リアルで会って話した経験があると性格についてよりダイレクトに理解できますし、キャラクターの解像度が上がりますね。人物を描く時は実際にその人になりきったような気持ちで制作しています。例えば明るいギャルっぽい子だったら誰かに寂しい思いをさせないように、絡みに行っちゃうとか。そういう深掘りをしていくことが好きです。キャラクターデザインのお仕事をするときは、特にクライアントさんからの指定がなくても表情や動きの落書きなどで、自分なりの解釈を加えていたりしますね。デザインはパリコレの服など奇抜でユニークな要素を研究しています。

── コザキさんはキャラクターデザインにおいて特に気にされる部分はどこでしょうか?

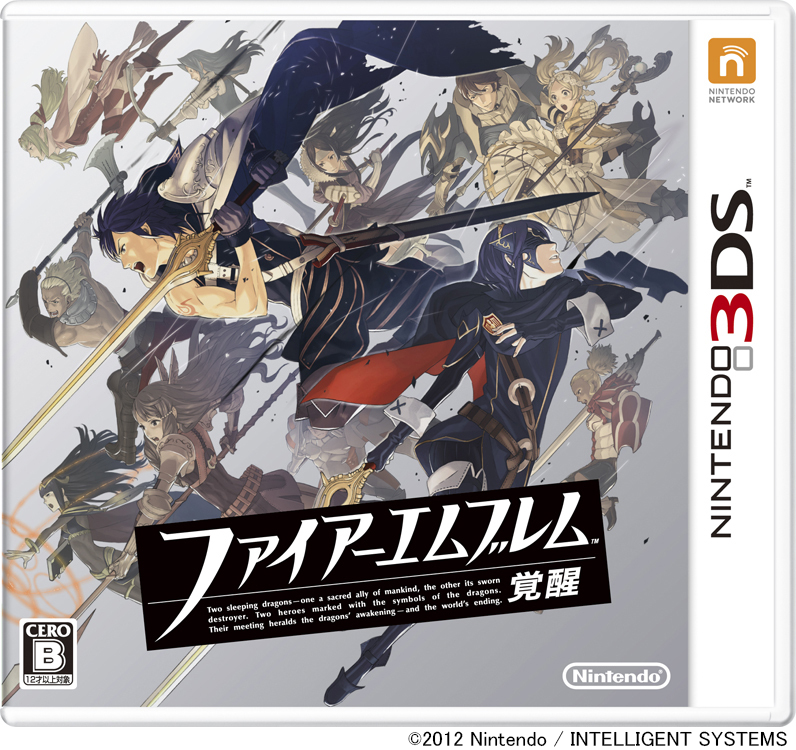

これはキャラクターではなくてイラストの話にはなりますが、コザキさんが手がけた『ファイアーエムブレム 覚醒』のパッケージが本当に凄いと思ってました。あのシルエットはなかなか思いつかないというか。『ファイアーエムブレムif』もそうなのですが、戦記物の装画や宗教画のような神秘的な力がありますよね。どういうアイデアの出し方をしているんですか?

たしかに、少しイレギュラーかもしれませんね。

ファイアーエムブレムは登場人物それぞれにファンがつきますし、あまり差別化しないように意識しました。普通は三角構図でメリハリを付けますが、あえてキャラクターについては同じ大きさにしてレイアウトしていますね。

コミュニケーションを通じてクリエイティブを磨く

── ビッグタイトルになってくるとそれだけデザイナーに求められる責任は大きく、事前のすり合わせがとても重要になってくると思います。クリエイティブにおけるコミュニケーションで特に重要なことはなんでしょうか?

── 若いクリエイターさんは難しそうですよね。言われたことをまんまやりがちになってしまうというか。

── やはり自分のアイデアが反映されることは仕事をする上でも重要なんですね。

── Mikaさんはキャラクターをとにかく当てますよね。ビジュアルを出しただけで話題になってしまう。その打率というか、ホームランバッター感が凄いです。

いやー、緊張していますよもう(笑)。コンテンツって色んな人が関わっているので、自分の成果物だけでヒットするかどうかってわからないんですよね。それでもイラストは企画の顔になる重要なところなので、ここでヒットを打つことが私の役割なんだと思ってます。本当にプレッシャーなのですが、絶対外さないように臨んでますね。なにがあったとしても言い訳せずに、「自分は全力を出した、上手くやったんだ」と言えるようにしています。

── トレーサーは本当に衝撃的でしたね。

後にコザキさんはトレーサーのスキンデザインを手掛けている。

ポケモンGOのキャラクターデザイン

── コザキさんの手がけたキャラクターデザインでは、ポケモンGOが秀逸だと思っています。日本のコミック的な文脈をもちながら、海外向けとしても展開できる強さを持っている。さまざまな制約があった企画だと想像できますが、絶妙なバランスで成立していますよね。

── 本当に良いデザインですよね。どのキャラクターも馴染みがあるというか、日本人からみたら日本人に見えるし、アメリカ人から見たらアメリカ人に見えるというか、高度な配慮が行き届いたクリエイティブになっていると思います。

ありがとうございます。ポケモンということもあり、どこまでデフォルメするかはリリース当時、本当に悩みました。当時はポケモンといったらデフォルメされたキャラクターや世界観という認識が強かったと思います。僕自身、1作目からデザインを担当されている杉森建さんを尊敬しているのでちょっと不安でした。結果として好意的に受け入れられて良かったと思ってますね。

ポケモンGOって大人の方もプレイするんですよね。それこそポケモンのことなんてそもそも知らない60代の方なども、散歩の延長で遊んだりして。ポケモンGOではじめてポケモンに触れた人もたくさんいるんじゃないかなって思います。

黎明期から現在まで インターネットとイラストレーションの関係

── 話題を少し変えます。お二人ともクリエイターとして作品を発表しながら、インターネットでの発信も積極的にやってきたと思います。MikaさんはSNSで話題を作り、コザキユースケさんは黎明期から有名で、いわばレジェンドのような存在です。クリエイティブとインターネットの関係について、まずはコザキさんから当時の様子をうかがえるでしょうか。

僕がホームページを開設したのは2000年8月だったと思います。当時は自分の絵を公開しようと思ってもTwitterなんかもないので、自分でhtmlを勉強してホームページを組んでましたね。それでも学校の友達くらいにしか見せていなかった絵を、インターネットで不特定多数の人に向けて公開できるというのは、当時としてはかなり刺激的でした。猿が火を使うのを覚えたというか、とにかく凄まじい衝撃がありましたね。今よりもインターネットも遅いし、ブラウザも貧弱なので公開できるデータの制約も大きかったのですが、それを含めて面白かったですね。ページあたり表示させるデータが100KB超えたら「ブラウザクラッシャー ※」と言われたりとか(笑)。

コザキさんのHPより

※ブラウザクラッシャー

表示に時間がかかり、インターネットブラウザにエラーが発生する現象。今ではほとんど見られなくなった。

── 当時から漫画を描いていたかと思うのですが、それはホームページで公開していませんでしたよね?

gifアニメ「課長対部長」(コザキさんのHPより)

画像クリックでサイトへ遷移できます。

── アニメーションもめちゃくちゃ上手いですよね。漫画もイラストもアニメもデザインも……って、あらためて見ると引き出しが凄まじいです。

なんで未だに掲載しているんだろうって感じですけど(笑)。これ言っちゃうと年寄り発言みたいになっちゃいますけど、やっぱり個人サイト時代は面白かったですね。僕と同じくらいに出てきた作家にも三輪士郎やワダアルコなんかがいたりして。今のSNSだと同一のプラットフォームになっちゃうけど、それぞれの個性が凄く反映されていたと思います。人の家に遊びに行く感覚みたいなのが良かったですね。

今みたいにリツイートボタンで何千何万人に見られるっていうのも、もちろん魅力的ではありますけどね。

私も絵描きさんのサイトに憧れていたものの、自分で作ったことはなかったんですよね。今のペンネームで活動しだした頃はブラジルで生活していたので、そもそもインターネット事情が厳しいという(笑)。家からネットに繋がりませんからね。知り合いの家に行って、数少ないネットに接続できるタイミングでpixivにイラストを投稿していました。

2014年に投稿されたイラスト

そういうのがモチベーションに繋がったのかもしれませんね。

そうなんですよね。日本との時差も12時間と真逆なので、投稿する時間とかも計算してました。日本時間でアクセスの増える夜8〜10時に見てもらおうとすると大変です。ブラジルでは朝5時くらいに起きて、バスで知人の家に行って、ネットのある環境で投稿してました。精神を鍛えられます(笑)。

それはすごい。ブラジルというとカラフルというか、リオのカーニバルみたいなイメージがありますが、そういうのもMikaさんの色彩に影響を与えているのでしょうか?

地域ごとにそういう色はあるかもしれませんね。僕は大阪の道頓堀なんかはキラキラして見えます。

人間は明るく笑っていたい生き物なんだ

── お二人がそれぞれこれから挑戦していきたいことを教えてください。

オリジナルのIPを作っていきたいですね。プロジェクトはすでにはじめていてのんびりではありますが、進んでいます。もう一つはコンセプトアーティストの浪人さんと自転車で旅をすることです。前に、彼と一緒に鎌倉から京都に行ったので次は大坂から博多を目指そうって言ってます。コロナ禍もあってタイミングが難しいですが、実現させたいですね。

浪人さんのインタビューでも、鎌倉から京都までの自転車の旅の思い出が語られています。

── Mikaさんはいかがでしょうか?

今もいろんなチームで仕事をしているのですが、いろんな人と関わってより良いものを作り上げていきたいですね。私がイラストやキャラクターを描くので意見が強くなってしまいがちなところもありますが、自分の意見を押しつけるのではなくて、お互いにしっかりと対話が必要だと思ってます。今も展示会の準備を進めていますが、本当にたくさんの方のお力添えをいただいていますし、自分に対しても色々な反省が出ています。関わった人が良かったと思えるものにしていきたいですね。

── 素晴らしい考え方ですね。

今日のお話、コザキさんは本当に面白いなって聞いているんですけど、笑うことって凄いですよね。絵の話じゃないですけど、私は「笑い」って一番最強のコンテンツだと思うんです。お笑い芸人さんもそうですが。

嫌なことがあったとしても、笑ってしまうともう気にならなくなっちゃいますよね。それは人に対してもそうかもしれない。面白い人って最強だなって。

コロナ禍で一人の作業が寂しかったこともあったんですけど、僕もお笑い番組には本当に助けられました。同じ番組を繰り返し50回以上見ていたこともありますね(笑)。笑うって強い感情ですからね。

私は悲しいことや辛いことは一時的な感情だと思っていて、人間は明るく笑っていたい生き物なんだと思っています。自分がイラストを描くときも見る人が元気に前向きになれるようなものを出せるようにっていうのは考えてます。

12月29日まで! MikaPikazoさん個展「REVENGE POP」開催中

2022年12月29日(木)まで、渋谷のHzにて、MikaPikazoさんの個展「REVENGE POP」を開催中です。

思い入れのある『POP』という言葉や、POPの意味を体現するために、「黒く煮えたぎった部分や後悔している過去も含めて振り返り、作品に落とし込むべき」「自分の感情や過去に向き合った先に、何があるのかを見てみたい」との思いで、名付けられた個展「REVENGE POP」。

MikaPikazoさん渾身のイラストレーションや、新たに挑戦されたアニメーションが、渋谷の会場でみなさんをお待ちしています。

Mika Pikazo個展「REVENGE POP」Supported by pixiv 概要

開催日時:2022年12月10日(土)〜12月29日(木)10:00~20:00予定

開催場所:Hz(ヘルツ) https://hz-shibuya.com/

所在地 : 東京都渋谷区宇田川町4−3 1F(JR・東京メトロ「渋谷駅」より徒歩6分) Google マップ

定休日:なし

入場:無料

「REVENGE POP」公式サイト:https://revenge-pop.mikapikazo.info/

「REVENGE POP」公式twitter:@MikaPikazo_info

アニメーションの展示も